皆さん、こんにちは。5月です。初夏のような日もありますが、朝晩は冷え込む日もあります。季節の変わり目です。くれぐれもご自愛ください。

かわら版では日常会話の中に含まれている仏教用語をご紹介しています。知らず知らずのうちに使っている仏教用語。それだけ日本人の生活に溶け込んでいるということです。

仕事や勉強がうまくいったり、願いや目標が成就するか否か、「それは他力本願だね」というような表現をすることがあると思います。「他力本願」も仏教用語です。言葉自体はよくご存知の方が多いかもしれませんが、本来の意味とは全く逆向きの使い方をされている場合が多いですね。

日常会話で使う「他力本願」は「人任せ」「成り行き任せ」というような意味で使われることが多く、「あの人は他力本願だ」と言うと何となく否定的な(ネガティブな)人格を思わせます。

ところが、仏教用語としての「他力本願」の本来の意味は全く異なります。

菩薩は修行中の身ですが、覚りを開くと仏(如来)になります。その昔、浄土真宗の開祖親鸞さんは「大無量寿経」というお経を読む中であることに気がつきました。

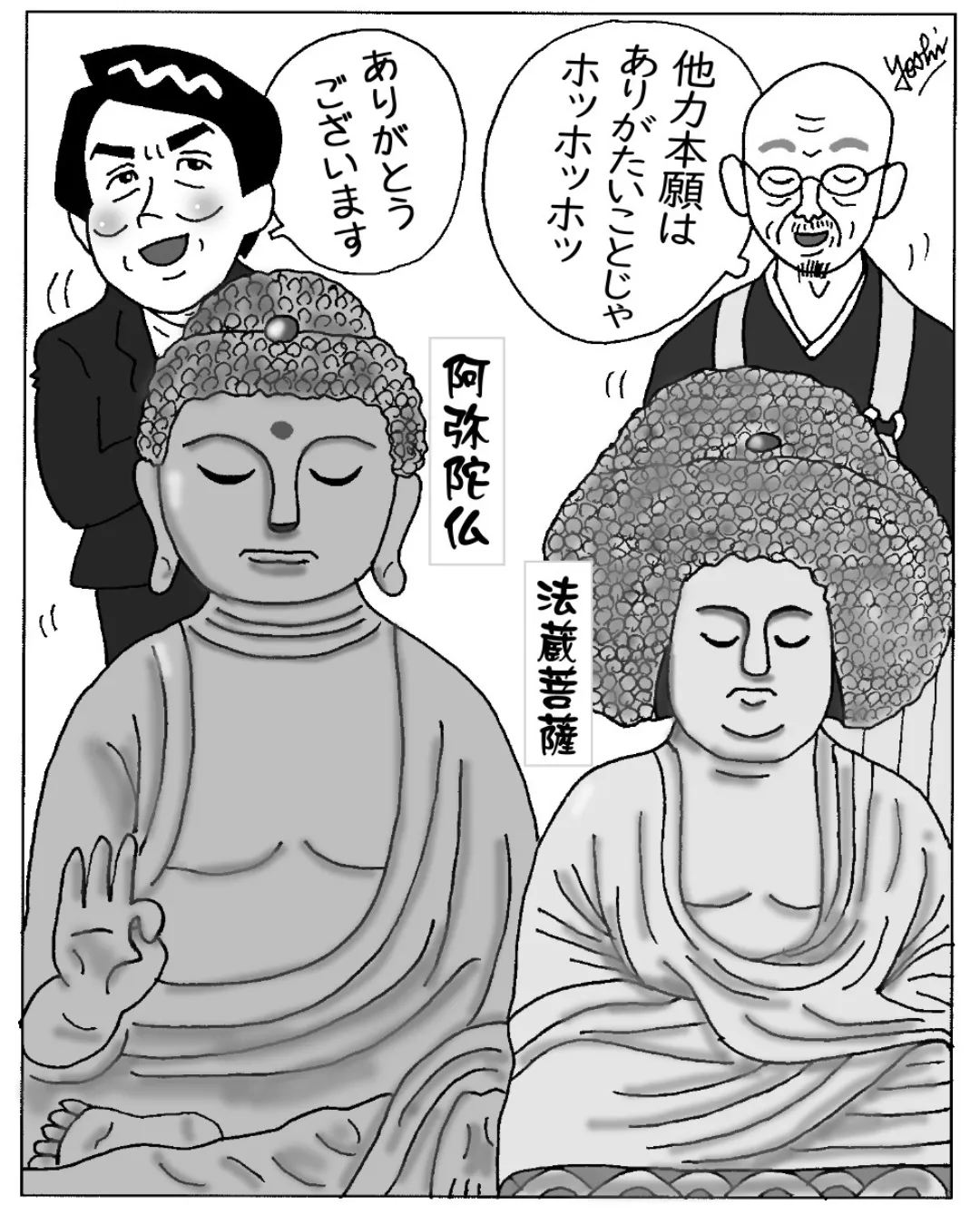

阿弥陀仏が法蔵菩薩として修業をしていた時、自分が覚りを開いて仏になる条件(修行の結果として達成すべき目標)として「衆生(人々)を救う」という誓い(願い)を立てました。つまり「誓願」です。三月号でお伝えした仏教用語です。

法蔵菩薩が覚りを開いて阿弥陀仏になるためには誓いが実現することが前提です。したがって、阿弥陀仏が存在するということは法蔵菩薩の誓いが既に実現したということ、つまり「衆生は既に救われている」ことになります。

ずいぶん理屈っぽい話ですが、そのことに気づいた親鸞さんは「既に救われていることに感謝して念仏を唱える」ことを奨めました。つまり、阿弥陀仏(法蔵菩薩)の「他力」によって人々が救われているという「願い(本願)」は既に達成されているということです。

念仏は「南無阿弥陀仏」ですが、「南無(ナム)」のサンスクリット語の語源は「従います」「帰依します」という意味。つまり「南無阿弥陀仏」は「既に救ってくれた阿弥陀仏に感謝して帰依します」という意味になります。

親鸞聖人は自著「教行信証」の中で「他力といふは如来の本願力なり」と記しています。「他力」は「他人の力」ではなく「仏の力」「阿弥陀仏の救いの力」を指しています。

日常会話的には「あの人は他力本願だ」と言うと否定的な印象を受けますが、仏教用語的には「あの人は他力本願だ」という表現は「あの人は信心深いので、既に救われている」という意味になります。日常会話や仕事上の会話で「他力本願」を安易に使ったり、誤用することは避けたいものですね。

対義語的な仏教用語として「自力作善」という言葉があります。「自分の力で善を成し遂げようとすること」「一人の力で善を成し遂げられると思うこと」等々の意味があります。

「他力本願」に生きるということは、欲や執着に囚われることを戒める仏教の教えを体得し、信心深く生きることで「既に救われている」ことになります。

ではまた来月。