皆さん、こんにちは。7月ですね。夏本番です。今年も暑くなりそうです。くれぐれもご自愛ください。

かわら版では日常会話の中に含まれている仏教用語をご紹介しています。知らず知らずのうちに使っている仏教用語。それだけ日本人の生活に溶け込んでいるということです。

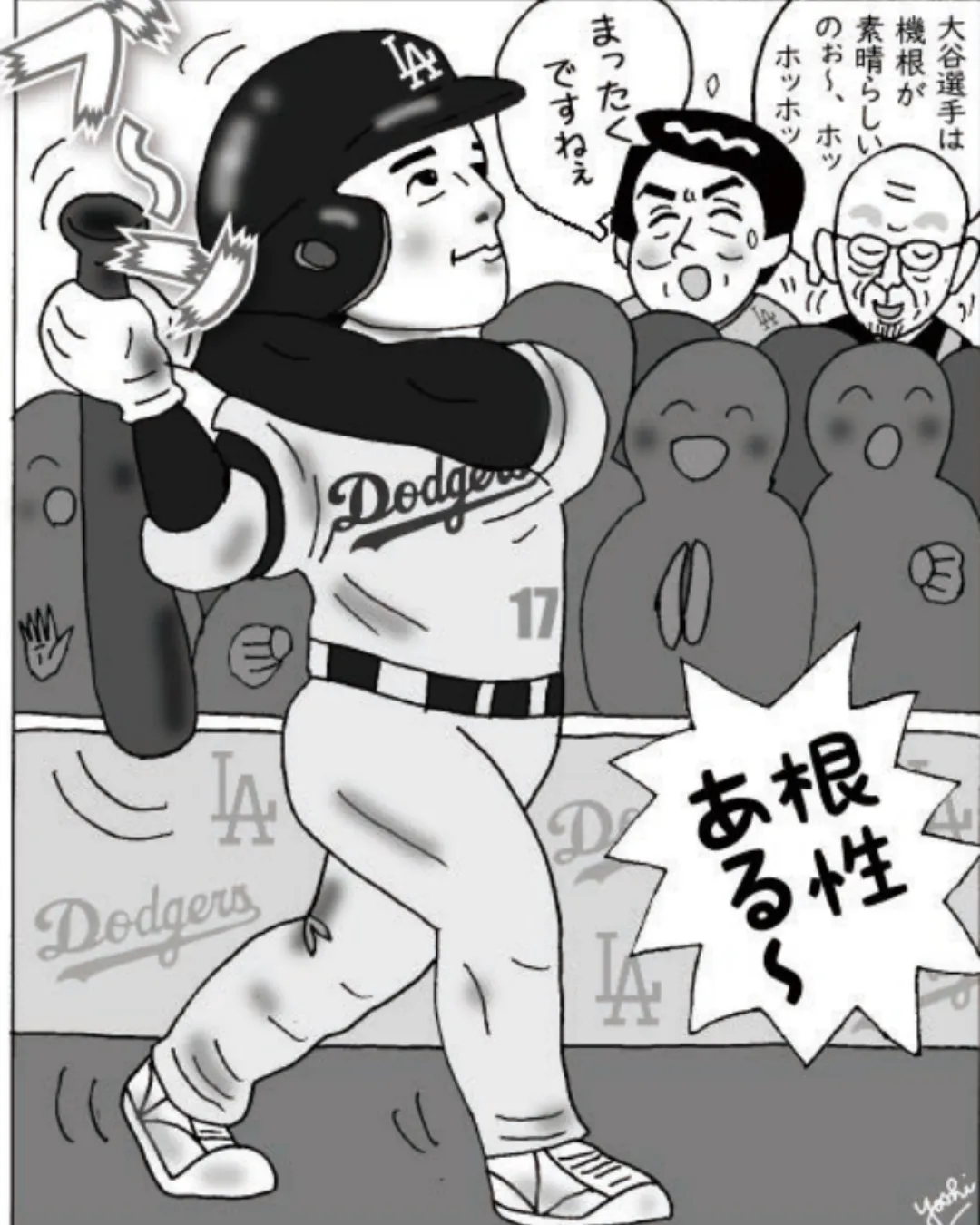

今年も大谷選手は大活躍。「大谷選手は根性があるねぇ」等々、日常で「根性」という言葉は結構使いますよね。実はこの「根性」も、もともとは仏教用語です。

仏教では、仏の教えを聞く人の受け止める能力や性質のことを「根性」と言います。

「根」を使った言葉には「根本」「根幹」「根気」等々があるように、「根」は肝心要(かんじんかなめ)の大切なことを指しています。

そして「性」は誰もが心の奥底に備え持っている性質のことを指します。その二文字が重なって「根性」です。

仏教用語には「機根(きこん)」という言葉もあります。字を嚙み砕くと、「機」は人の心の働き、「根」は人の根本的な性質や性格を意味するそうです。

「根性」と同様に「機根」は仏の教えを聞いて吸収できる能力や性質を指します。つまりは、持って生まれた本質的な人格と言っていいでしょう。

「根性」の逆向きの「性根(しょうこん、しょうね)」という言葉もあります。

仏教用語的には「根性」と「性根」はほぼ同じ意味ですが、日常会話的には「根性」は頑張る力、「性根」はその人の性格というような意味合いも込められています。

日常会話的には「根性」も「性根」も少し否定的なニュアンスを含む使い方もされます。

「根性悪(わる)」「ひがみ根性」「根性まがり」「島国根性」「性根を叩き直す」等々の表現には後ろ向きのニュアンスが漂っていますね。

「根性」も「性根」も「機根」も要するに人間の「心」を指します。「根が腐る」と植物が枯れるように、人間も「心が腐る」と良心、倫理、道徳が衰え、いろいろ問題を抱えた状況になってしまいます。

そう言えば「心根(こころね)」という言葉もありますね。

「般若心経」をよく読まれる方はご承知のとおり「色・声・香・味・触・法」を感じる人間の六つの器官である「眼・耳・鼻・舌・身・意」を「六根(ろっこん)」と言います。

「六根」から入ってくる「色・声・香・味・触・法」の情報にも、その人の「心根」「根性」「性根」の先入観が影響します。生来の「根」の感性であり、持って生まれた感覚と言ってもいいですね。

わかりやすい事例が、納豆の匂い、味、触感(ネバネバ感)を嫌だと思う外国人が多いことです。要するに先入観です。

仏教用語的には「人間の本質」を表す「根性」という言葉が日常会話で「頑張る力」「くじけない気力」というような使われ方が浸透したのは明治維新以降との説も聞きます。

東京五輪(一九六四年)等も影響しているかもしれませんね。ひと頃は漫画やテレビ番組でも「スポ根」ものが流行りました。

スポーツが上達するには「根性」が不可欠、という考え方をベースにしたストーリーです。東洋の魔女(女子バレー)を金メダルに導いた大松博文監督の発言が契機だったという説もあります。

ではまた来月。